#220 Der Mensch im Mittelpunkt: Wie KI 2025 unsere Realität neu gestaltet

Worum geht es in diesem Artikel?

Wie kann ich Daniel Miesslers lokales Agenten-System für meine Bedürfnisse anpassen

Wie passe ich KAI den KI-Assistenen auf meine Bedürfnisse an?

Nach vielen lokalen KI-Assistenten Sytemen mit Claude Code wollte ich jetzt für mich mein lokales Agentensystem bauen. Per Zufall habe ich Daniel Miesslers System „Kai“ entdeckt. Alles was ich selber bauen wollte, das Beste, es ist Open Source. Hurra!

Ein lokales Agentensystem das man sehr einfach auf seine eigenen Bedürfnisse anpassen kann.

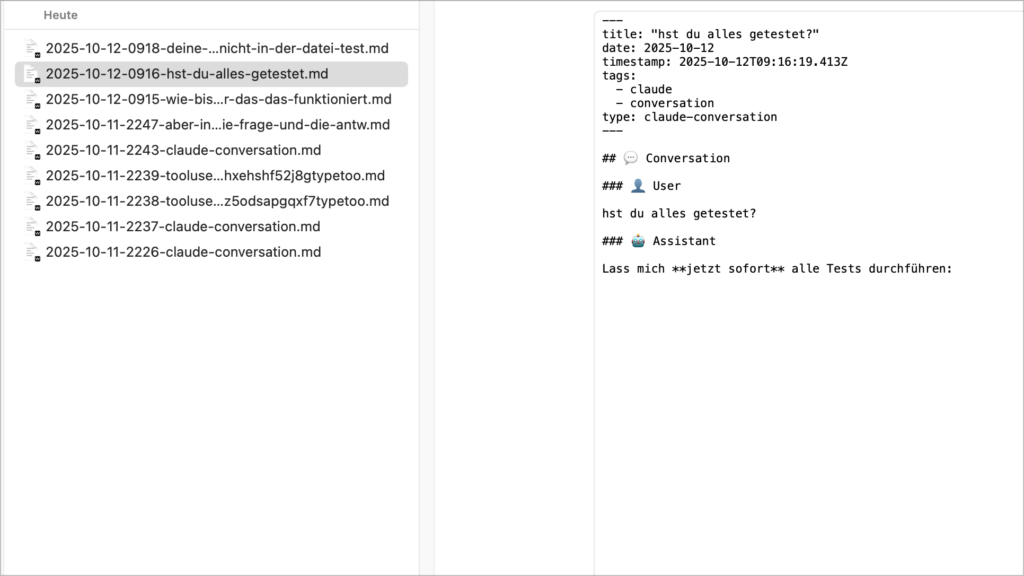

Hier habe ich das System erweitert, das jede Kommunikation mit Claude Code auch in einem Obsidian Vault durchführt.

Wie das System gründsätzlich funktioniert.

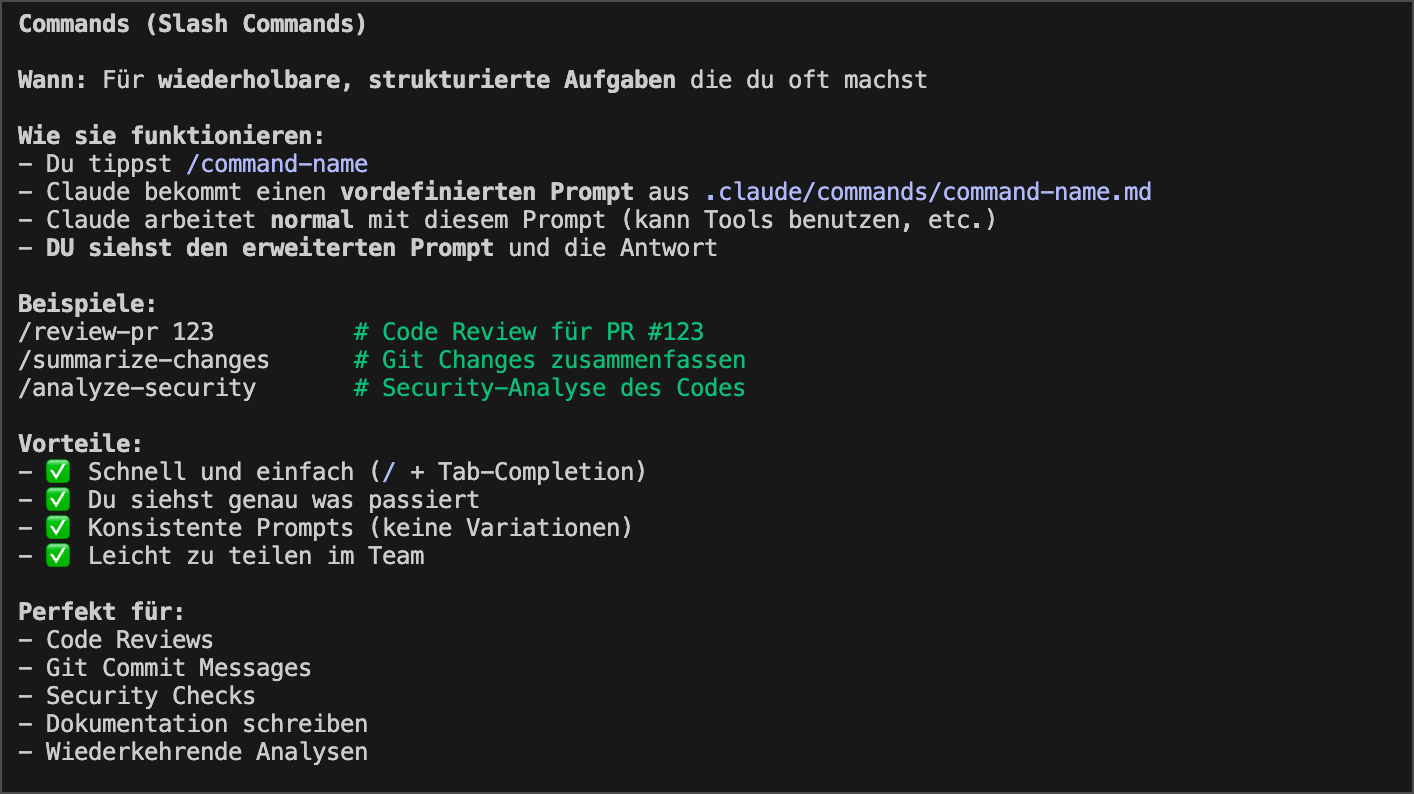

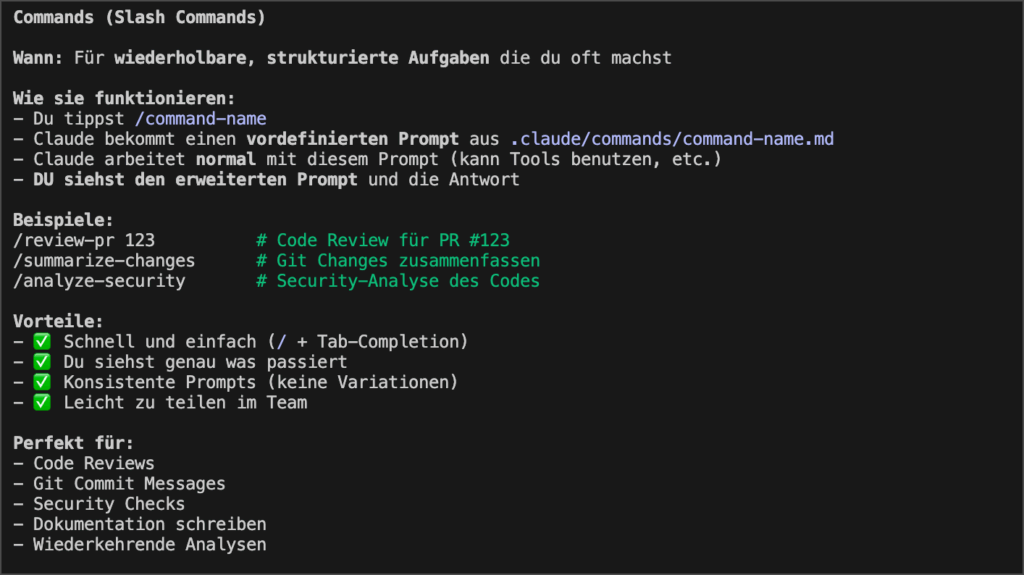

Commands

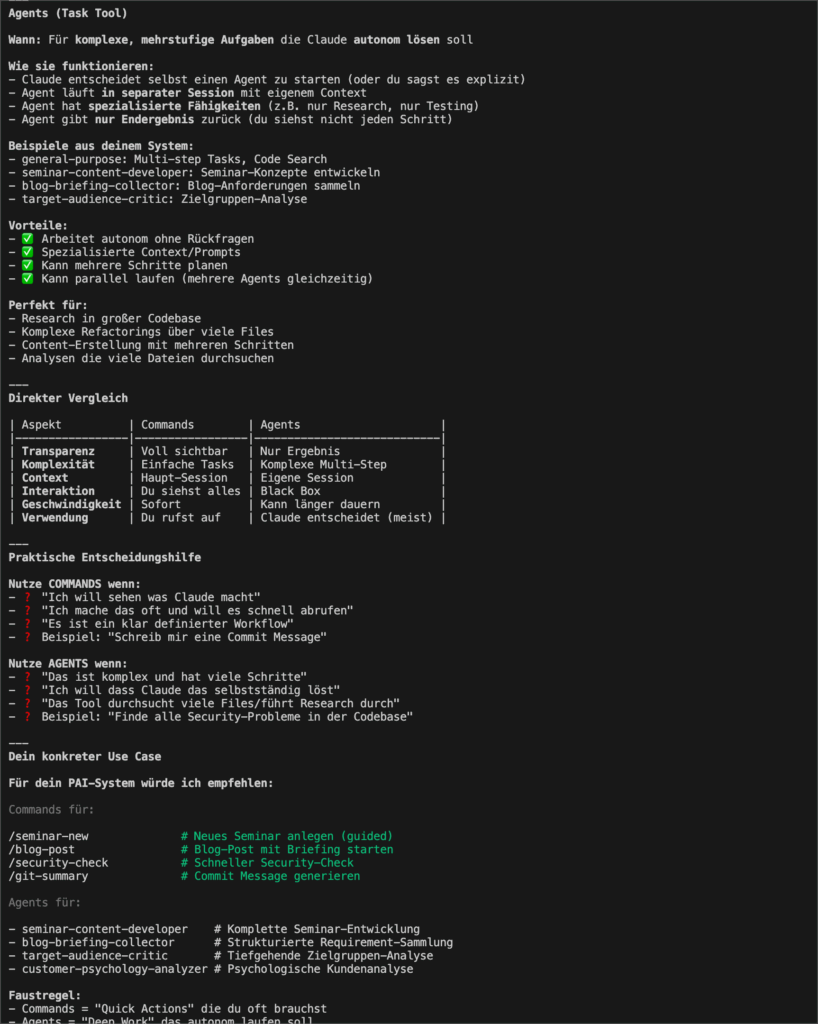

Agents

Ich kann damit meine eigenen Agenten, Commands, Hooks und vor allen Dingen meine Kontext-Informationen einbringen. Genial gelöst.

Wie das ganze System vollständig funktioniert?

Daniel hat hier wunderbar das System erklärt:

Der folgende Text ist eine Analyse des Videos mit Blogify erstellt.

Worum geht’s eigentlich wirklich bei KI? Hinter den trendigen Algorithmen und beeindruckenden Tools verbirgt sich eine grundsätzliche Frage: Was bauen wir da, und wofür? Ein wenig erinnert mich das an einen alten Werkraum in meiner Jugend, als man viel Werkzeug hatte, aber niemand wusste so recht, was daraus entstehen sollte – bis jemand das große Ziel aussprach. Genauso lassen sich Mensch und Technologie heute neu zusammendenken: KI ist kein Selbstzweck. Dieser Beitrag nimmt Persönliches, Gesellschaftliches und Visionäres ins Visier und sortiert die KI-Welt voller Trends und Versprechen.

Von Systemen, Zielen und Menschlichkeit – Warum KI mehr ist als Technik

Die Diskussion um KI-Entwicklung wird heute oft von technischen Details bestimmt. Es geht um Features, Code, Algorithmen und die neuesten Modelle. Viele Beiträge, Tutorials und Videos konzentrieren sich auf das „Wie“: Wie funktioniert ein bestimmtes KI-System? Welche Tools und Konfigurationen gibt es? Doch im Zentrum der aktuellen KI Trends 2025 steht eine viel grundlegendere Frage: Was wollen wir eigentlich mit KI erreichen?

Jenseits der Technik: Die Suche nach dem „Warum“

Die reine Technikbegeisterung reicht nicht mehr aus. Immer mehr Expertinnen und Experten betonen, dass nachhaltige, menschenorientierte Ziele für die KI-Entwicklung wichtiger sind als das Streben nach immer neuen Funktionen. Die Frage nach dem „Warum“ rückt in den Vordergrund: Was ist das eigentliche Ziel hinter den Systemen?

Ein zentrales Beispiel dafür ist die Arbeit von Unsupervised Learning, einem Unternehmen, das ursprünglich als Podcast im Jahr 2015 begann. Der Gründer reflektiert offen über seine persönliche Motivation: Die Unzufriedenheit mit dem bestehenden Arbeitssystem und die Suche nach sinnvollen Alternativen. Er beschreibt, wie die Entwicklung einer eigenen, systemübergreifenden KI-Infrastruktur nicht nur aus technischer Neugier entstand, sondern aus dem Wunsch, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen.

Persönliche Motivation als Treiber für KI-Projekte

Viele KI-Projekte entstehen aus einer tiefen Selbstreflexion. Der Autor von Unsupervised Learning berichtet, dass er etwa sechs Monate vor dem Launch von ChatGPT den Schritt in die Unabhängigkeit wagte. Diese zeitliche Nähe zum KI-Boom unterstreicht, wie stark persönliche Beweggründe und gesellschaftliche Entwicklungen miteinander verwoben sind.

Im Mittelpunkt steht die Frage: Wie kann KI dazu beitragen, das Leben der Menschen zu verbessern? Die Antwort darauf ist individuell, aber immer häufiger geprägt von dem Wunsch, dass Technik den Menschen dient – und nicht umgekehrt.

„Ich will, dass die Technik für uns arbeitet – nicht wir für sie.“

Der Wandel des Arbeitssystems: Von „The End of Work“ zu Human 3.0

Ein zentrales Thema in der aktuellen Debatte ist der Wandel des Arbeitssystems. Inspiriert von David Graebers Buch „Jobs“ und dem eigenen Blogpost „The End of Work“ stellt der Autor die These auf, dass das klassische Modell der Erwerbsarbeit an seine Grenzen stößt. Immer mehr Menschen hinterfragen, ob ein System, das auf dem Verkauf von Arbeitskraft basiert, noch zukunftsfähig ist.

KI wird dabei nicht als Bedrohung, sondern als Chance gesehen. Die Vision: Human 3.0. Hier steht nicht die Ersetzung des Menschen durch Maschinen im Vordergrund, sondern die Aufwertung und Begleitung des Menschen durch intelligente Systeme. KI-Begleiter sollen helfen, neue Wege des Lernens, Arbeitens und Lebens zu erschließen.

- Systemübergreifende KI-Infrastruktur: Die Entwicklung von Plattformen, die verschiedene KI-Modelle und Tools vereinen, ermöglicht individuelle Unterstützung und persönliche Weiterentwicklung.

- Fokus auf Sicherheit und Menschlichkeit: Ursprünglich aus dem Bereich IT-Sicherheit kommend, steht bei Unsupervised Learning heute der Mensch im Mittelpunkt jeder KI-Lösung.

- Nachhaltige KI-Entwicklung: Ziel ist es, Technologien zu schaffen, die langfristig dem Wohl der Gesellschaft dienen und nicht nur kurzfristige Effizienzgewinne bringen.

KI-Begleiter als Teil der menschzentrierten Zukunft

Die KI Trends 2025 zeigen deutlich: Die Zukunft der KI ist menschzentriert. Systeme wie „Kai“, die von Unsupervised Learning entwickelt wurden, sind mehr als nur technische Spielereien. Sie sind persönliche Begleiter, die den Menschen unterstützen, anstatt ihn zu ersetzen.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der wachsenden Zahl von Initiativen wider, die KI-Begleiter als Werkzeuge zur Selbstverbesserung und Lebenshilfe positionieren. Die Vision von Human 3.0 ist dabei klar: Der Mensch wird aufgerüstet, nicht ersetzt. KI soll helfen, Potenziale zu entfalten, neue Fähigkeiten zu erlernen und den Übergang in eine neue Arbeits- und Lebenswelt zu gestalten.

Die KI-Entwicklung wird damit zunehmend als ein Prozess verstanden, der Technik und Menschlichkeit verbindet. Es geht nicht mehr nur darum, was technisch möglich ist, sondern vor allem darum, was gesellschaftlich wünschenswert und menschlich sinnvoll ist. Die Frage nach dem Ziel – und nicht nur nach dem Weg – steht im Mittelpunkt.

So entsteht eine neue Perspektive auf KI: Technik als Werkzeug für den Menschen, nicht als Selbstzweck. Die Vision von Human 3.0 zeigt, dass nachhaltige, menschenorientierte KI-Entwicklung die Grundlage für eine lebenswerte Zukunft bildet.

Persönliche KI-Infrastruktur – Der Baukasten fürs eigene Upgrade

KI-Begleiter: Der persönliche Assistent für Wissen, Überraschung und Verbindung

Im Jahr 2025 steht der Mensch im Mittelpunkt einer neuen Realität, in der die KI-Infrastruktur immer persönlicher und modularer wird. Individuelle KI-Systeme entwickeln sich zu echten KI-Begleitern, die weit mehr leisten als klassische digitale Assistenten. Sie erweitern unser Wissen, überraschen uns mit neuen Erkenntnissen und schaffen Verbindungen, die unser Leben bereichern.

Ein zentrales Ziel dieser Entwicklung ist es, nicht mehr von Informationen überrascht zu werden. Die persönliche KI recherchiert kontinuierlich, hält uns über unser Umfeld auf dem Laufenden und erkennt, wenn interessante Kontakte in unserer Nähe sind. Sie weiß, ob die Person am Nebentisch im Café die gleichen Lieblingsbücher hat wie wir – und kann so gezielt Verbindungen herstellen, die sonst verborgen geblieben wären.

Praktische Anforderungen: Automatisierung und Individualisierung im Alltag

Die KI-Infrastruktur der Zukunft ist nicht nur ein Wissensspeicher, sondern ein aktiver Helfer im Alltag. Sie übernimmt Aufgaben, die heute noch Zeit und Aufmerksamkeit kosten. Ein Beispiel: Während man beim Abendessen sitzt, kann die eigene KI automatisiert Fehler auf Websites suchen, diese an Bug-Bounty-Programme melden und so sogar Einkommen generieren. Diese Form der Automatisierung ist längst keine Science-Fiction mehr, sondern rückt mit fortschrittlichen KI-Agenten immer näher.

Gleichzeitig wird die Individualisierung großgeschrieben. Die KI erkennt persönliche Vorlieben, analysiert Kontakte und schlägt gezielt neue Möglichkeiten vor. Sie weiß, welche Themen uns interessieren, welche Menschen zu uns passen und welche Chancen sich im Alltag ergeben. So wird die KI zum unsichtbaren, aber stets präsenten Begleiter, der unser Leben aktiv mitgestaltet.

Inspirationsquelle: „Was würdest du tun, wenn du eine Million Mitarbeiter hättest?“

„Was würdest du tun, wenn du eine Million Mitarbeiter hättest?“

Dieser Gedanke steht am Anfang vieler Visionen rund um die persönliche KI-Infrastruktur. Was wäre möglich, wenn uns nicht mehr die eigenen Kapazitäten begrenzen? Wenn wir Aufgaben delegieren könnten wie ein Unternehmen mit tausend oder sogar einer Million Mitarbeitern? Die Antwort darauf eröffnet neue Perspektiven: Forschung, Analyse, Vernetzung und Automatisierung – alles parallel, alles individuell gesteuert.

Diese Denkweise hilft, die Grenzen des Machbaren neu zu definieren. Sie lädt dazu ein, groß zu denken und die eigenen Möglichkeiten mit Hilfe von KI-Begleitern und KI-Agenten immer weiter auszubauen.

Mentale Blockaden überwinden: Das Mögliche neu denken

Viele Menschen sind es gewohnt, in den Grenzen des bisher Möglichen zu denken. Doch die Entwicklung moderner KI-Infrastrukturen fordert dazu auf, alte Denkmuster zu hinterfragen. Oft unterschätzen wir, was mit einer persönlichen, modularen und ständig wachsenden KI-Plattform möglich ist.

Der Schlüssel liegt darin, sich von den Begrenzungen der Vergangenheit zu lösen. Wer sich fragt, was er mit einer unbegrenzten Zahl an digitalen Helfern erreichen könnte, öffnet den Blick für neue Lösungen. Die persönliche KI wird so zum Werkzeug, das nicht nur automatisiert, sondern den Menschen tatsächlich aufwertet und seine Fähigkeiten vervielfacht.

Beispiel aus dem Alltag: Die KI findet Gleichgesinnte im Café

Wie sieht das konkret aus? Stellen wir uns vor, die eigene KI – nennen wir sie „Kai“ – begleitet uns durch den Tag. Im Café erkennt Kai, dass der Nachbar am Tisch ähnliche Interessen hat, vielleicht sogar die gleichen Lieblingsbücher liest. Die KI schlägt eine Vorstellung vor, vermittelt ein Gesprächsthema oder vernetzt uns direkt.

Gleichzeitig kann Kai Aufgaben im Hintergrund erledigen: Sie analysiert Websites, sucht nach Fehlern, meldet diese und generiert so Einkommen – ganz ohne unser aktives Zutun. Sogar kreative Aufgaben wie das Generieren von Bildern übernimmt Kai, auch wenn dabei manchmal kleine Tippfehler entstehen.

Das Zielbild: Persönliche Aufwertung statt reiner Automatisierung

Die Vision einer persönlichen KI-Infrastruktur geht weit über reine Automatisierung hinaus. Es geht um die Aufwertung des Menschen durch Technologie. Die KI wird zum individuellen Baukasten, der sich ständig erweitert und verbessert – ganz nach den eigenen Bedürfnissen.

Seit etwa zwei Jahren arbeiten Entwickler und Visionäre an solchen Systemen, die als Plattform für persönliche Weiterentwicklung dienen. Der Trend zu KI-Begleitern wächst rasant, und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, sind heute greifbarer denn je.

Die persönliche KI-Infrastruktur ist damit nicht nur ein Werkzeug, sondern ein echter Partner auf dem Weg zum eigenen Upgrade – modular, individuell und immer am Puls des eigenen Lebens.

Vier Bausteine der KI-Zukunft – Digitale Assistenten, API-Welt & mehr

Der technologische Wandel rund um KI-Modelle und KI-Agenten schreitet rasant voran. Bereits 2016 beschrieb ein visionärer Blogbeitrag vier grundlegende Komponenten, die damals noch wie Zukunftsmusik klangen. Heute, weniger als zehn Jahre später, sind diese Bausteine zur Realität geworden und prägen die Entwicklung moderner Generative KI maßgeblich. Die vier Komponenten bilden das Fundament für die nächste Stufe der Mensch-Maschine-Interaktion und zeigen, wie sehr der Mensch im Mittelpunkt der KI-Revolution steht.

1. KI-gestützte Digitale Assistenten – Kontinuierliche Begleiter im Alltag

Der erste Baustein sind digitale Assistenten, die durch fortschrittliche KI-Modelle angetrieben werden. Sie arbeiten kontinuierlich für den Menschen, lernen aus Interaktionen und passen sich individuellen Bedürfnissen an. Was 2016 noch als Zukunftsvision galt, ist heute Alltag: Persönliche KI-Begleiter wie Chatbots, Sprachassistenten oder spezialisierte Agenten unterstützen bei der Organisation, Kommunikation und Informationsbeschaffung.

Die Entwicklung geht dabei weit über einfache Sprachbefehle hinaus. Moderne KI-Agenten verfügen über Gedächtnis, können Kontexte erkennen und komplexe Aufgaben eigenständig ausführen. OpenAI, Anthropic und andere Anbieter setzen verstärkt auf Assistenten mit Persönlichkeit und Langzeitspeicher. Damit werden digitale Assistenten zu echten Begleitern, die proaktiv handeln und sich nahtlos in den Alltag integrieren.

2. APIifizierung: Alles wird zur Schnittstelle

Der zweite Baustein ist die sogenannte APIifizierung – ein Trend, der die Interaktion zwischen Systemen und Menschen nachhaltig verändert. Im Kern bedeutet dies, dass alles und jeder – von Objekten über Menschen bis hin zu ganzen Städten – zum Anbieter von Schnittstellen (APIs) wird.

Durch diese Entwicklung können KI-Agenten in Echtzeit auf Informationen zugreifen, Geräte steuern oder Dienste orchestrieren. Die Welt wird so zu einem riesigen Netzwerk aus verknüpften Datenquellen und Funktionen. Aktuelle Beispiele sind Smart-Home-Systeme, vernetzte Fahrzeuge oder digitale Zwillinge von Städten. Mit dem Launch von MCPs (Multi-Channel-Platforms) durch Anthropic Ende 2024 wird die APIifizierung weiter beschleunigt.

Diese umfassende Vernetzung ist die Basis dafür, dass Generative KI nicht nur Daten analysiert, sondern aktiv mit der Umgebung interagieren kann. Die APIifizierung macht es möglich, dass digitale Assistenten und KI-Modelle in Echtzeit auf die Welt reagieren und personalisierte Dienste bereitstellen.

3. Personalisierte Informationen im AR-Interface

Der dritte Baustein verbindet die ersten beiden Komponenten: Digitale Assistenten konsumieren die Daten und Dienste aus APIs und bereiten sie für den Menschen auf. Dabei entsteht eine neue Form der Informationspräsentation – personalisiert, kontextbezogen und direkt im Sichtfeld des Nutzers.

Die Integration in Augmented Reality (AR)-Interfaces ist dabei ein entscheidender Schritt. Digitale Assistenten kennen die Ziele, Vorlieben und den aktuellen Kontext des Nutzers. Sie filtern relevante Informationen aus der API-Welt und präsentieren sie in Echtzeit, etwa als Overlays auf einer AR-Brille oder im Smart-Display.

Große Tech-Unternehmen wie Meta investieren massiv in diese Technologien. Ziel ist es, eine nahtlose Verbindung zwischen Mensch, KI und digitaler Umgebung zu schaffen. Die Fortschritte bei AR-Interfaces zeigen, wie Generative KI und digitale Assistenten zu einem integralen Bestandteil des Alltags werden.

4. Orchestrierung und Zielsteuerung durch KI

Der vierte Baustein ist die Orchestrierung – die Fähigkeit der KI, Datenströme und Dienste auf die individuellen Ziele des Nutzers abzustimmen. Sobald zahlreiche APIs und digitale Assistenten verfügbar sind, übernimmt die KI die Rolle eines Dirigenten: Sie analysiert alle verfügbaren Daten, erkennt Muster und trifft Entscheidungen im Sinne des Nutzers.

„Die KI kann orchestrieren und Ziele auf Basis aller verfügbaren Daten verfolgen – das ist der eigentliche Sprung.“

Diese Orchestrierung ist der Schlüssel für eine wirklich personalisierte und effiziente Unterstützung. KI-Agenten können Termine koordinieren, Ressourcen optimal nutzen oder sogar proaktiv Vorschläge machen, um die Lebensqualität zu verbessern. Die Vision: Eine KI, die nicht nur reagiert, sondern vorausschauend agiert und den Menschen in den Mittelpunkt stellt.

- KI-gestützte digitale Assistenten: Kontinuierliche, persönliche Unterstützung

- APIifizierung: Alles wird zur Schnittstelle, alles ist vernetzt

- Personalisierte AR-Interfaces: Informationen im richtigen Moment, am richtigen Ort

- KI-Orchestrierung: Zielgerichtete Steuerung aller Dienste und Datenströme

Das Vier-Komponenten-Modell von 2016 ist heute die Grundlage für die Entwicklung moderner KI-Modelle und Generative KI. Die Fortschritte bei digitalen Assistenten, API-Schnittstellen und AR-Integration sind bereits deutlich sichtbar – und die Reise hat gerade erst begonnen.

KI trennt Theorie und Alltag: Was digitale Assistenten heute wirklich können

Digitale Assistenten und KI-Begleiter sind längst Teil unseres Alltags geworden. Ob im Smartphone, am Arbeitsplatz oder im Smart Home – KI-Modelle unterstützen uns beim Organisieren, Kommunizieren und Informieren. Doch trotz der rasanten Entwicklung bleibt eine zentrale Frage: Wie nah sind diese Systeme wirklich an der Vision eines „echten“ digitalen Begleiters? Und wo liegen aktuell die Grenzen zwischen Theorie und Alltag?

Digitale Assistenten: Zwischen Hype und Realität

Die letzten Jahre haben gezeigt, wie schnell digitale Assistenten wie Chatbots und KI-Agenten in unser tägliches Leben integriert wurden. Bereits Anfang 2023 entstanden die ersten digitalen Companions, die als Chatbots sogar Beziehungen simulierten – etwa als KI-basierte „Freunde“ oder „Partner“. Diese frühen Anwendungen machten deutlich, wie groß das Bedürfnis nach personalisierten, intelligenten Begleitern ist.

Doch trotz beeindruckender Fortschritte bleibt vieles noch Zukunftsmusik. Große Anbieter wie OpenAI setzen zwar auf fortschrittliche Kontext- und Gedächtnisfunktionen, aber der Weg zum echten KI-Begleiter ist noch nicht abgeschlossen. Die aktuellen Systeme, oft als „Proto-DA“ (Proto-Digitale Assistenten) bezeichnet, sind zwar hilfreich, doch ihnen fehlt noch die Tiefe und Eigenständigkeit, die einen echten digitalen Assistenten ausmachen.

„Auch wenn KI-Assistenten heute beeindrucken – echte KI-Begleiter sind sie noch nicht.“

Fortschritte bei Kontext und Gedächtnis

Ein zentrales Thema in der Entwicklung von KI-Agenten ist die Fähigkeit, Kontexte zu verstehen und über längere Zeiträume hinweg zu behalten. OpenAI hat hier mit ChatGPT und seinen Nachfolgern wichtige Meilensteine gesetzt. Dank größerer Kontextfenster und persönlicher Gedächtnisfunktionen können diese KI-Modelle heute Informationen über mehrere Sitzungen hinweg speichern und nutzen. Das ermöglicht eine individuellere und konsistentere Nutzererfahrung.

Dennoch bleibt die Herausforderung, dass diese Systeme oft noch nicht wie echte Begleiter wirken. Die Persönlichkeit der Assistenten ist meist auf vordefinierte Rollen oder Systemprompts beschränkt („Sprich wie ein Pirat“ oder „Antworte wie eine Katze“). Eine wirklich glaubhafte, eigenständige Persönlichkeit, die Initiative zeigt und sich flexibel an den Nutzer anpasst, fehlt bislang.

APIifizierung und neue Interface-Typen

Ein weiterer wichtiger Trend ist die sogenannte APIifizierung: Immer mehr Unternehmen öffnen ihre KI-Modelle für Entwickler und Drittanbieter, sodass neue Anwendungen und Schnittstellen entstehen. Ein Beispiel dafür sind die Anthropic MCPs (Modular Conversational Platforms), die Ende 2024 gelauncht wurden. Solche Plattformen ermöglichen es, KI-Agenten flexibel in verschiedene Umgebungen zu integrieren und neue Interaktionstypen zu schaffen.

- APIifizierung beschleunigt die Entwicklung neuer KI-Anwendungen

- Neue Interface-Typen wie MCPs entstehen innerhalb eines Jahreszyklus

- KI-Agenten werden dadurch vielseitiger und anpassungsfähiger

Augmented Reality und die nächste Stufe der Interaktion

Parallel zur Entwicklung der digitalen Assistenten drängt Augmented Reality (AR) immer stärker in die Massenanwendung. Unternehmen wie Meta investieren massiv in AR-Technologien, um die Interaktion mit KI-Modellen noch natürlicher und immersiver zu gestalten. Digitale Assistenten könnten künftig als virtuelle Begleiter in der realen Welt erscheinen – sichtbar durch AR-Brillen oder andere Endgeräte.

Diese Entwicklung eröffnet neue Möglichkeiten, stellt aber auch neue Anforderungen an Personalisierung, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Die Systeme müssen lernen, sich noch besser an individuelle Bedürfnisse anzupassen, sensible Daten zu schützen und ressourcenschonend zu arbeiten.

Personalisierung als Schlüsselthema

Die Personalisierung von KI-Begleitern steht aktuell im Mittelpunkt der Forschung und Entwicklung. Mit jedem Update werden digitale Assistenten besser darin, auf die Wünsche und Vorlieben ihrer Nutzer einzugehen. Die Vision: Ein KI-Begleiter, der nicht nur Aufgaben erledigt, sondern sich wie ein echter Partner verhält – empathisch, proaktiv und individuell.

Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Experten schätzen, dass es noch ein bis zwei Jahre dauern wird, bis wirklich „echte“ digitale Assistenten verfügbar sind, die diese Anforderungen erfüllen. Der Markt boomt zwar, aber die Systeme fehlen noch die Tiefe und Vielschichtigkeit, die einen echten KI-Companion ausmachen.

Herausforderungen und offene Fragen

- Persönlichkeit: KI-Agenten fehlt es noch an echter, glaubhafter Persönlichkeit und Eigeninitiative.

- Sicherheit: Datenschutz und der verantwortungsvolle Umgang mit sensiblen Informationen bleiben zentrale Herausforderungen.

- Nachhaltigkeit: Der Energieverbrauch großer KI-Modelle ist ein wachsendes Thema.

- Alltagstauglichkeit: Viele Systeme sind noch nicht robust genug für den dauerhaften Einsatz im Alltag.

Die Entwicklungslinien sind klar: Digitale Assistenten werden immer leistungsfähiger, vielseitiger und persönlicher. Doch die Trennung zwischen Theorie und Alltag bleibt – zumindest noch für kurze Zeit – bestehen.

Vom Unix-Prinzip zur KI-Systemphilosophie – Modularität als Schlüssel

Die Entwicklung von KI-Infrastruktur im Jahr 2025 steht vor einer entscheidenden Frage: Was macht ein KI-System wirklich nachhaltig und verantwortungsvoll? Die Antwort liegt überraschend oft nicht in der Intelligenz des Modells selbst, sondern in der Architektur, die es umgibt. Dieses Prinzip hat seine Wurzeln in der IT-Sicherheit und wird heute als Leitbild für verantwortungsvolle KI und nachhaltige KI weitergeführt.

Verblüffende Parallele: Systemdesign schlägt Modellintelligenz

In der IT-Sicherheit hat sich über Jahrzehnte ein Ansatz bewährt, der auf Modularität setzt. Die Philosophie stammt aus dem Unix-Baukasten: Kleine, robuste Einzelteile, die flexibel zusammenarbeiten. Diese Denkweise wurde ursprünglich für Aufgaben wie Risikoanalysen, Penetrationstests und kontinuierliches Monitoring genutzt. Jedes Tool, jeder Befehl und jede Analyse war ein eigenständiges Modul, das gezielt für eine Aufgabe entwickelt wurde. Die Orchestrierung dieser Module – also ihr Zusammenspiel – war entscheidend für den Erfolg.

Dieses Prinzip lässt sich direkt auf die KI-Entwicklung übertragen. Ein gutes Beispiel ist das System „Helios“, das seit Jahren auf modularer Struktur basiert. Hier werden Informationen, Fragen und Antworten in klar abgegrenzten Ordnern und Dateien organisiert – ein Ansatz, der sich als äußerst effektiv erwiesen hat. Die einzelnen Module können unabhängig voneinander verbessert, ausgetauscht oder erweitert werden, ohne das Gesamtsystem zu gefährden.

IT-Sicherheitsmethoden als Blaupause für nachhaltige KI

Die Übertragung dieser modularen Struktur auf KI-Systeme ist ein logischer Schritt. In der Praxis bedeutet das: Auch wenn ein KI-Modell besonders leistungsfähig ist, bleibt es auf eine stabile, flexible Infrastruktur angewiesen. Nur so kann es langfristig und verantwortungsvoll eingesetzt werden. Die Erfahrung zeigt: Systemdesign schlägt Modellintelligenz für nachhaltigen Erfolg.

- Flexibilität: Module können schnell angepasst oder ersetzt werden, wenn sich Anforderungen ändern.

- Skalierbarkeit: Neue Funktionen lassen sich einfach ergänzen, ohne das Gesamtsystem zu destabilisieren.

- Robustheit: Fehler in einem Modul beeinträchtigen nicht das gesamte System.

- Nachhaltigkeit: Die Architektur bleibt auch bei technologischen Umbrüchen stabil und zukunftsfähig.

Orchestrierung statt Intelligenzstufe: Die Sicht von Experten

Diese Überzeugung wird von führenden Experten geteilt. Michael Brown von Trail of Bits, dessen Team beim renommierten AIXCC-Wettbewerb den zweiten Platz belegte, betont:

„Ein wirklich kluges KI-System braucht keine geniale KI – sondern ein kluges Design.“

Im AIXCC-Wettbewerb ging es darum, autonome Systeme zu entwickeln, die Sicherheitslücken im Internet erkennen und eigenständig beheben – und das, ohne produktive Systeme zu unterbrechen. Browns Team zeigte, dass der Erfolg nicht von der „Schlauheit“ des Modells abhing, sondern von der Fähigkeit, Aufgaben in kleine, gezielte Schritte zu zerlegen und die richtigen Werkzeuge für jede Aufgabe zu wählen.

Die zentrale Erkenntnis: Robuste, anpassbare KI-Systeme überstehen technologische Umbrüche besser als kurzfristige Modell-Hypes. Ein System, das modular aufgebaut ist, kann auch dann weiterarbeiten, wenn einzelne Modelle ausgetauscht oder aktualisiert werden müssen. Die Architektur bleibt das stabile Fundament.

Das Unix-Prinzip als Leitbild für KI-Infrastruktur

Das Unix-Prinzip – „Baue kleine Programme, die eine Sache gut machen“ – ist heute aktueller denn je. In der KI-Entwicklung bedeutet das: Statt auf immer größere und komplexere Modelle zu setzen, liegt der Fokus auf dem Aufbau einer flexiblen, modularen Infrastruktur. Diese kann verschiedene Modelle, Datenquellen und Tools miteinander verbinden und orchestrieren.

- Jedes Modul übernimmt eine klar definierte Aufgabe.

- Die Kommunikation zwischen den Modulen ist standardisiert und nachvollziehbar.

- Neue Technologien lassen sich einfach integrieren.

So entsteht eine nachhaltige KI-Infrastruktur, die unabhängig von kurzfristigen Trends oder Hypes Bestand hat. Die Architektur entscheidet über den langfristigen Erfolg – nicht der neueste Algorithmus.

Die Philosophie, robuste und flexible Systeme zu bauen, bleibt damit das Fundament für verantwortungsvolle KI und nachhaltige Innovation im KI-Zeitalter.

KI in der Gesellschaft: Arbeit, Zukunft und die Suche nach Sinn

Künstliche Intelligenz (KI) verändert nicht nur die Technik, sondern auch das gesellschaftliche Verständnis von Arbeit, Zukunft und Sinn. Während KI-Trends 2025 weiterhin Innovationen im Alltag und in Unternehmen vorantreiben, steht die Gesellschaft vor der Herausforderung, diese Entwicklungen nachhaltig und verantwortungsvoll zu gestalten. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die Technik selbst, sondern der Mensch und seine Rolle in einer sich wandelnden Arbeitswelt.

Die letzten Jahre, insbesondere seit dem Durchbruch von Systemen wie ChatGPT, haben gezeigt, wie dynamisch und tiefgreifend KI-Entwicklung unsere Realität beeinflusst. Unternehmen wie Unsupervised Learning, gegründet 2015 als Podcast und später als Plattform für KI- und Sicherheitsfragen, zeigen exemplarisch, wie sich die Perspektive auf Arbeit und gesellschaftlichen Fortschritt verschiebt. Der Gründer beschreibt seine Mission so: „KI sollte die Gesellschaft aufwerten, nicht ersetzen.“ Dieser Ansatz steht für eine neue Haltung, in der KI als Werkzeug zur menschlichen Entfaltung und nicht als Bedrohung gesehen wird.

Die gesellschaftliche Dimension von KI ist vielschichtig. Einerseits schafft KI neue Arbeitsplätze und Tätigkeitsfelder, andererseits werden traditionelle Berufe durch Automatisierung und intelligente Systeme zunehmend verdrängt. Besonders betroffen sind sogenannte Wissensarbeiter, deren Aufgaben immer häufiger von KI übernommen werden können. Die Definition von Künstlicher Allgemeiner Intelligenz (AGI) als System, das einen durchschnittlichen Wissensarbeiter ersetzen kann, verdeutlicht die Tragweite dieses Wandels. Doch der Fokus liegt nicht auf dem Ersatz, sondern auf der Aufwertung: KI soll Menschen befähigen, sich weiterzuentwickeln, neue Kompetenzen zu erwerben und sinnstiftende Tätigkeiten zu finden.

Der gesellschaftliche Wandel durch KI verlangt nach neuen Formen der Regulierung, Ethik und Weiterbildung. Die Diskussion um nachhaltige KI und verantwortungsvolle KI-Entwicklung wird intensiver geführt als je zuvor. Werke wie David Graebers „Jobs“ und der Blogbeitrag „The End of Work“ dienen als kritische Basis für den Perspektivwechsel: Weg von einer Gesellschaft, die sich über Erwerbsarbeit definiert, hin zu einer, in der persönliche Entwicklung und gesellschaftlicher Beitrag im Mittelpunkt stehen. Die Frage ist nicht mehr, wie viele Jobs KI ersetzt, sondern wie sie den Menschen dabei unterstützt, sich weiterzuentwickeln und neue Formen von Sinn und Zugehörigkeit zu finden.

Ein zentrales Element dieser Entwicklung ist die Umschulung und Weiterbildung. KI schafft die Notwendigkeit, sich ständig neue Fähigkeiten anzueignen und flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Politik sind gefordert, Programme zu entwickeln, die Menschen auf die Arbeitswelt von morgen vorbereiten. Dabei geht es nicht nur um technische Kompetenzen, sondern auch um soziale und ethische Fähigkeiten, die im Zusammenspiel mit KI immer wichtiger werden.

Die Regulierung von KI wird zur notwendigen Begleitmusik der technologischen Entwicklung. Gesellschaft und Politik stehen vor der Aufgabe, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Innovation ermöglichen und gleichzeitig Risiken minimieren. Nachhaltige KI bedeutet, dass technologische Fortschritte nicht auf Kosten von Menschenrechten, sozialer Gerechtigkeit oder ökologischer Nachhaltigkeit gehen. Verantwortungsvolle KI-Entwicklung setzt auf Transparenz, Nachvollziehbarkeit und die Einbindung aller gesellschaftlichen Gruppen in den Gestaltungsprozess.

Das Zukunftsmodell sieht KI als gesellschaftlichen Enabler, nicht als Wettbewerber. KI kann die Grundlage für eine Gesellschaft schaffen, in der Menschen mehr Zeit und Raum für Kreativität, persönliche Entwicklung und soziale Beziehungen haben. Die Technik arbeitet für den Menschen – nicht umgekehrt. Kollaborative, menschzentrierte KI-Entwicklung wird zur gesellschaftlichen Aufgabe: Nur wenn alle Akteure – von Unternehmen über Politik bis zu den Bürgerinnen und Bürgern – gemeinsam an Lösungen arbeiten, kann KI ihr Potenzial für das Gemeinwohl entfalten.

Abschließend lässt sich sagen: Die KI-Trends 2025 zeigen, dass die Technik immer leistungsfähiger wird. Doch die entscheidende Frage bleibt, wie diese Technik eingesetzt wird. Die Suche nach Sinn, Zugehörigkeit und persönlicher Aufwertung steht im Zentrum des gesellschaftlichen Wandels. KI kann dabei helfen, neue Wege zu gehen – vorausgesetzt, sie wird nachhaltig, verantwortungsvoll und im Sinne des Menschen gestaltet. Der Mensch bleibt im Mittelpunkt einer Zukunft, in der KI nicht ersetzt, sondern aufwertet.

„KI sollte die Gesellschaft aufwerten, nicht ersetzen.“

TL;DR: KI-Technologien entwickeln sich rasant, aber abseits der Technik zählt vor allem eins: Welche Zukunft wollen wir eigentlich schaffen? Menschliche Aufwertung, nachhaltige Infrastruktur und sinnvolle KI-Agenten – das sind die wahren Herausforderungen.